カテゴリー: サイジング

ETLのサイジング:ストレージ

2023年8月2日ETLサーバーの内部ストレージは以下のような用途で使われる。 多くの場合はシーケンシャルIOであるが、上記2はランダムIOである。下記にシーケンシャルIO、ランダムIO、それぞれのサイジングの考え方を記載しているので参照してほしい。 サイジング:ストレージ

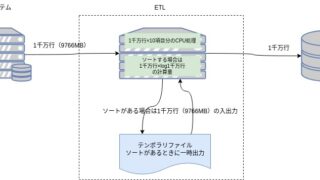

ETLのサイジング:メモリ

2023年8月2日ETLのメモリはDBのように、アクセス頻度の高いデータをメモリに載せてディスクアクセスの頻度を削減するような使い方はしない。 ソート、ソートJOIN、Group by、ランキング処理等のレコード間の関連を見なければならない処理では、メモリにデータを溜める必要がある。もし、メモリが足りなければディスクの一時領域に保管される。 重要な処理について目標処理時間を達成するために、上記の処理についてメモリを […]

ETLのサイジング:CPU

2023年8月1日ETLのCPUをサイジングするときの基本的な考え方を記載する。いろいろなサイジング方法があるが私が使っているものである。常に実測してみて見積るのでは作業コストが膨らんでしまう。また、実測はテストデータの特性やキャッシュの状態に依存し精度の高い測定はかなり難しい。 重要度の低い処理はシュミレーションのみでサインジングして、重要な処理では実測とシュミュレーションで大きな差がないことを確認するアプローチ […]

サイジング:HDD vs SSD

2023年7月30日Index HDD SSD シーケンシャルIOがランダムIOと比較して高速となる原理最近はほとんどのケースでSSDでストレージを構成する。HDDとSSDではシーケンシャルIOの特性に違いがあり、SSDをHDDの場合と同じように考えてサイジングすると想定外の性能問題になる可能性がある。本記事は両者のシーケンシャルIOの特性の理解を目的 […]

サイジング:ストレージ

2023年7月28日Index ランダムIO シーケンシャルIO IO回数と処理時間クラウドでサーバーのディスクストレージを選択する時、どのように選択するべきか基準がわからない人が多いのではないだろうか。データ基盤のボトルネックの多くはストレージのIOで発生する。ストレージのIOの仕組みを理解し、適切にサイジングできるようになることは重要なスキルであ […]

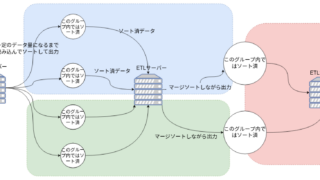

データ連携基盤のサイジングの考え方

2023年7月26日Index 超概要 概要 詳細データ連携基盤をサイジングするときのポイントをまとめる。 超概要 1.目標設定最も重たいかつ重要な処理について目標の処理時間を設定する。 2.ボトルネックの特定 重要な処理がIOボトルネックかCPUボトルネックか評価する。 3. サイジングボトルネックについて目標時間をクリアできるようにハードウェアをサ […]

システム設計で待ち行列理論を活用する

2023年7月20日Index 概要 待ち行列理論の活用方法 参考)待ち行列理論 システム設計での待ち行列の本質待ち行列という理論があり、IPAの情報処理試験にも登場する。実務での活用が難しい理論だと思う。本質を理解して活用できるように体系化する。 概要 システムでの待ち行列は、以下の4つを考える。 例えばCPUとロックだと下記の […]